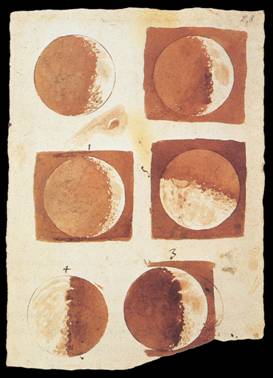

Acuarelas de Galileo

Alberto Rojo

Acuarelas de la Luna

pintadas por Galileo en Noviembre de 1609

"Está limpita la luna", comentó el taxista. No había nubes y una luna

intermitente nos seguía entre los edificios de Libertador. Anoté la frase y no

me atreví a preguntarle si estaba citando el Paraíso de Dante ("luna

pulita") o la luna "pulchra" del Cantar de los Cantares; lo más

probable es que, en ese momento, el taxista era el poeta que todos somos cuando

permitimos que algo nos entibie el alma.

En noviembre de 1609, Galileo apuntó al cielo de Padua un telescopio que él

mismo había fabricado y, por primera vez, vio esa misma luna veinte veces más

grande. Y fue poeta.

En conmemoración de los cuatrocientos años de ese evento, la Unión Astronómica

Internacional y las Naciones Unidas declararon a 2009 el año internacional de

la astronomía.

Desde un punto de vista estrictamente científico, más importante que las

observaciones de la luna fue su descubrimiento de los satélites de Júpiter y de

las fases de Venus, pero lo que dijo sobre la Luna fue más resistido en su

momento. Además, a Júpiter y a Venus los vio en 1610, de modo que, en rigor, no

entran en el aniversario.

Minucias cronológicas aparte, lo deslumbrante para mí de la historia de Galileo

y la luna es que se trata de un caso del arte influyendo a la ciencia. Y luego

de la ciencia gravitando sobre el arte.

Galileo no fue el primero en ver la luna por un telescopio. El primero había

sido el inglés Thomas Harriot, en julio de 1609. En su dibujo, el borde curvo

entre la parte iluminada y la sombra es irregular y sinuoso. Pero Harriot no

nos dice porqué. Bien podría tratarse de una imperfección de la imagen ya

que las lentes eran todavía rudimentarias. Galileo, en cambio, vio otra cosa, y

lo pintó en siete imágenes en sepia (según estudios recientes

corresponden siete días consecutivos) con la maestría de un acuarelista

profesional. Pero lo más importante no es la belleza de las imágenes sino el

hecho de que su entrenamiento en visualización y su familiaridad con la

perspectiva y el arte del claroscuro, ya muy avanzado en Italia, le permitieron

descifrar el origen de las sinuosidades: son las sombras del bajorrelieve

lunar. En Inglaterra, en cambio, mientras en la literatura tenían a Milton y a

Shakespeare, la pintura era todavía de un estilo gótico y la perspectiva

prácticamente no se usaba.

Una clave importante, anota Galileo en su libro El Mensajero Sideral

("Siderus Nuncius"), son algunas áreas claras en la parte oscura de

la luna, y áreas oscuras en la parte clara. A medida que el ángulo de sol

cambia, "después de un cierto tiempo, las áreas claras aumentan de tamaño

y brillo y luego de una o dos horas se unen a la parte iluminada". Galileo

llega a la asombrosa conclusión de que esas partes claras y oscuras son

prominencias y cavidades. Incluso, usando el tamaño de la sombra y su distancia

al borde de la parte iluminada, Galileo llega a estimar que algunas de las

montañas lunares son tan altas como los Alpes.

¿Por qué es asombroso que la luna

tenga montañas? Porque siguiendo a Aristóteles, los Europeos del medioevo y del

renacimiento creían que la luna era una esfera perfecta. Y los cristianos

habían adoptado el prototipo esférico al asociar a la luna con la Inmaculada

Concepción; "pura como la luna" era un símil frecuente. Para los

pintores del Renacimiento la Virgen María estaba parada en una luna translúcida

y perfectamente esférica. Sobre las manchas que se ven a simple vista (Galileo

les llama manchas "antiguas") había muchas teorías. En el Paraíso,

Beatrice calma a Dante -que está preocupado por esas "máscaras

negruzcas"- con una detallada lección de óptica y culmina atribuyéndoles

un origen más metafísico que físico (las misiones Apolo muestran que son

enormes cuencas formadas por impactos externos, que luego se rellenaron de

lava). Pero la esfericidad de la luna, hasta Galileo, era incuestionable.

En 1612, el artista Lodovico Cardi

(alias Cigoli), amigo de Galileo, recibió el encargo de pintar un fresco en la

Basílica de Santa María Maggiore, en Roma. La iglesia le permitió pintar una

Virgen María parada en una luna “maculada”, con cráteres, inobjetablemente

tomada de los dibujos de Galileo.

El Mensajero Sideral, publicado en

1610, y donde Galileo cuenta lo que vio por el telescopio, es un clásico de la

literatura. Según Italo Calvino, Galileo es el más grande escritor de la lengua

italiana y merecería la misma fama como "inventor de fantasiosas

metáforas" que como científico.

A pesar de todo eso, el nombre oficial del fresco de Cigoli no es

Inmaculada sino Asunción de la Virgen. Y en España, mucho después de

1610, las Inmaculadas de Velázques y

Murillo siguen paradas en una luna esférica y traslúcida, en una “luna

limpita”.